La réunion annuelle 2026 d'Exa-MA

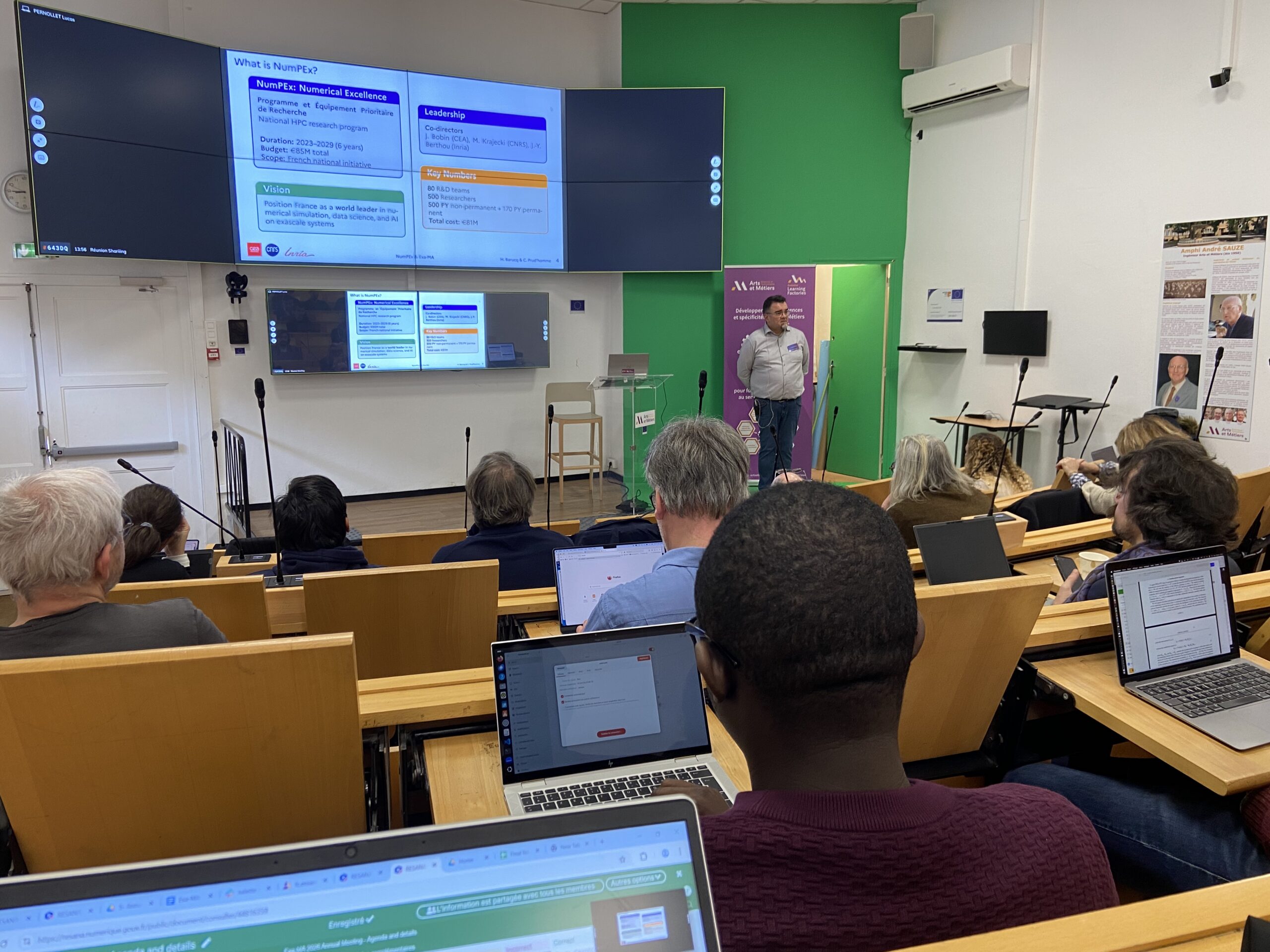

L’assemblée annuelle d’Exa-MA 2026, qui s’est tenue aux Arts et Métiers ParisTech (Aix-en-Provence) du 19 au 21 janvier 2026, a souligné le rôle central du projet dans l’initiative française NumPEx. Il s’est concentré sur la préparation de la pile logicielle pour le supercalculateur exascale « Alice Recoque ».

Exa-MA vise à révolutionner les méthodes et algorithmes pour l’échelle exascale : discrétisation, résolution, apprentissage et réduction d’ordre, problème inverse, optimisation et incertitudes. Nous contribuons à la pile logicielle des futurs ordinateurs européens.

La troisième assemblée générale d’Exa-MA a mis en lumière le rôle central du projet dans l’initiative française NumPEx, en préparant la pile logicielle pour le supercalculateur exascale « Alice Recoque ». Les principales discussions ont porté sur les priorités pour 2026 : la portabilité des GPU, la convergence HPC pilotée par l’IA et les opérateurs neuronaux en temps réel, avec des applications dans les domaines de l’énergie de fusion, de la modélisation du climat et de l’aéronautique. L’assemblée a mis l’accent sur la fourniture de solutions souveraines, ouvertes et reproductibles, tout en relevant des défis tels que la fiabilité de l’IA dans le HPC et l’accélération du GPU. En développant la formation et les démonstrateurs, Exa-MA renforce son « modèle français » d’innovation collaborative, jetant un pont entre l’IA et le HPC pour un impact scientifique et sociétal mesurable.

Lundi 19 janvier 2026

- Présentation générale de NumPEx et Exa-MA

- Présentations des groupes de travail : progrès accomplis + points forts scientifiques + prochaines étapes

Vendredi 7 novembre 2025

- Présentation de Sage-HPC (AI for HPC)

- Présentation de Daimos (HPC for AI)

- Retour d’information des groupes de travail (réunions internes aux groupes de travail + sessions en petits groupes avec les cadres) :

- WP1 – Discrétisation

- WP2 – Ordre du modèle, substitut, méthodes scientifiques de ML

- WP3 – Solveur pour l’algèbre linéaire et la multiphysique

- WP4 – Combinaison de données et de modèles, problèmes inverses

- WP5 – Optimisation

- WP6 – Quantification de l’incertitude

- WP7 – Showroom, benchmarking et coordination de la co-conception

Participantes et participants

- Emmanuel Agullo, Inria

- Pierre Alliez, Inria

- Amaury Bélières Frendo, Unistra

- Ani Anciaux Sedrakian, IFPEN

- Brieuc Antoine dit Urban, Inria

- Juliette Antonczak, Unistra

- Mark Asch, Université de Picardie

- Hassan Ballout, Unistra

- Hélène Barucq, Inria

- Jérôme Bobin, CEA

- Jed Brown, Université du Colorado

- Filippo Brunelli, Inria

- Ansar Calloo, CEA

- Xinye Chen, Sorbonne Université

- Javier Cladellas, Unistra

- Susanne Claus, ONERA

- Ariel De Vora, CEA

- Mohamed Doumbouya, Inria

- Pierre Dubois, CEA

- Mahmoud El khadiri, Inria

- Erik Fabrizzi, Sorbonne Université

- Vincent Faucher, CEA

- Emmanuel Franck, Inria

- Josselin Garnier, Ecole Polytechnique

- Clément Gauchy, CEA

- Christophe Geuzaine, Université de Liège

- Laetitia Giraldi, Inria

- Loic Gouarin, Ecole Polytechnique

- Arthur Gouinguenet, Inria

- Virginie Grandgirard, CEA

- Julien Herrmann, Inria

- Alexandre Hoffmann, Ecole Polytechnique

- Remy Hosseinkhan, Ecole Polytechnique

- Daria Hrebenshchykova, Inria

- Bertrand Iooss, EDF

- Vincent Italiano, Unistra

- Utpal Kiran, CEA

- Félix Kpadonou, CEA

- Philipp Krah, CEA

- Stéphane Lanteri, Inria

- Romain Le Tellier, CEA

- Benoît Malézieux, CEA

- Gilles Marait, Inria

- Jean-Baptiste Mascary, ANR

- Lois McInnes, Laboratoire national d’Argonne

- Victor Michel-Dansac, Inria

- Mahamat Hamdan Nassouradine, CEA

- Frédéric Nataf, Sorbonne Université

- Laurent Navoret, Unistra

- Lars Nerger, Institut Alfred Wegener

- Augustin Parret-Fréaud, Safran

- Lucas Pernollet, CEA

- Raphaël Prat, CEA

- Christophe Prud’homme, Unistra

- Isabelle Ramière, CEA

- Yves Robert, ENS

- Mael Rouxel-Labbe, Geometry Factory

- Gianluigi Rozza, SISSA

- Eric Savin, ONERA

- Lukas Spies, Inria

- Alexandre Tabouret, Sorbonne Université

- El-ghazali Talbi, Université de Lille

- Tom Caruso, Inria

- Sébastien Tordeux, Inria

- Arthur Vidard, Inria

- Jean-Pierre Vilotte, CNRS

PEPR NumPEx

L'assemblée générale d'Exa-DoST 2025

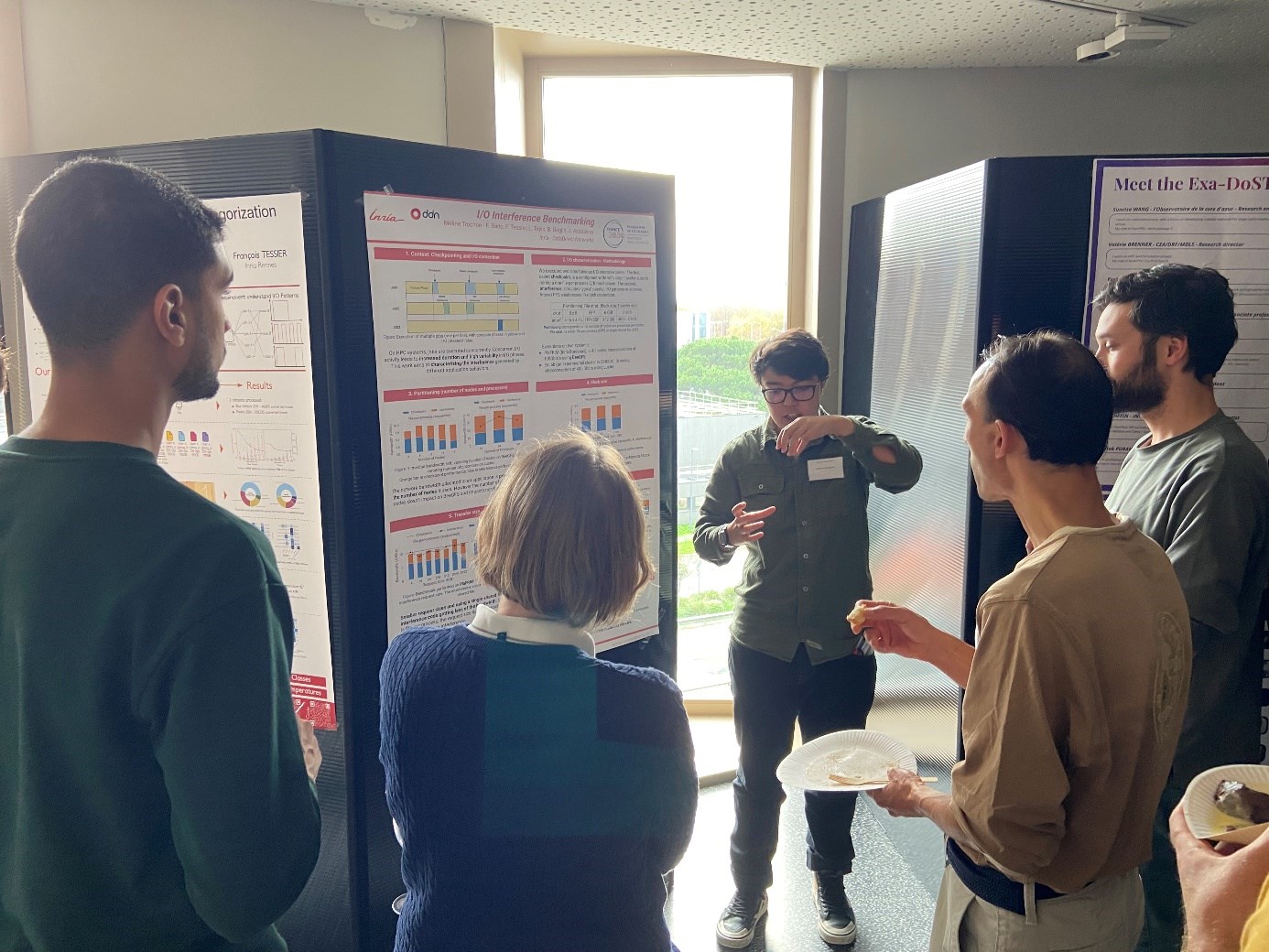

L’assemblée annuelle d’Exa-DoST 2025 s’est tenue du 5 au 7 novembre 2025, réunissant 65 chercheurs et ingénieurs du monde universitaire et de l’industrie pour discuter des dernières avancées, préparer les jalons des work packages, et accueillir les dernières recrues.

Exa-DoST (Data-oriented Software and Tools for the Exascale) est l’un des cinq projets du programme NumPEx. Exa-DoST aborde les grands défis liés aux données en proposant des solutions opérationnelles co-conçues et validées dans des applications françaises et européennes. Cela permettra de combler le vide laissé par les projets internationaux précédents afin de garantir que les besoins français et européens soient pris en compte dans les feuilles de route pour la construction de la pile logicielle Exascale axée sur les données.

Enfin, Exa-DoST a été fière d’accueillir ses nouvelles recrues, qui ont brillamment relevé le défi de présenter des faits scientifiques marquants en sessions plénières et par le biais de sessions de posters !

Mercredi 5 novembre 2025

- Une introduction ou un rafraîchissement à NumPEx et Exa-DoST

par Gabriel Antoniu, chercheur Inria et co-leader Exa-DoST

et Julien Bigot, chercheur CEA et co-leader Exa-DoST - Quelques mots d’introduction pour tous

par Gabriel Antoniu et Julien Bigot - Premiers résultats et 2 axes scientifiques pour les lots de travail :

- WP1 – E/S et stockage de données

par Francieli Boito, chercheur à l’Inria et responsable du WP Exa-DoST

et François Tessier, chercheur à l’Inria et responsable du WP Exa-DoST - WP2 – Traitement des données in situ

par Yushan Wang, chercheur au CEA et responsable du WP Exa-DoST

et Laurent Colombet, chercheur au CEA et responsable du WP Exa-DoST - WP3 – ML-based data analytics

par Thomas Moreau, chercheur à l’Inria et responsable du WP Exa-DoST

et Bruno Raffin, chercheur à l’Inria et responsable du WP Exa-DoST - WP4 :

par Virginie Grandgirard, chercheur au CEA et responsable du WP Exa-DoST

et Damien Gratadour, professeur à l’Université Paris Cité et responsable du WP Exa-DoST.

- WP1 – E/S et stockage de données

Jeudi 6 novembre 2025

-

Intervention de François Mazen, Kitware

-

Exposé de Xavier Delaruelle, TGCC

- Séances en petits groupes :

- Retour d’expérience sur Gysela x WP1

Dirigé par Virginie Grandgirard, Francieli Boito et François Tessier - Feedback sur SKA x WP2

Dirigé par Damien Gratadour et Yushan Wang, avec la participation de Shan Mignot - Feedback sur d’autres applications (Coddex, Dyablo…) x WP3

Dirigé par Laurent Colombet, Thomas Moreau et Brunon Raffin - Retour d’expérience sur Gysela x WP2

Virginie Grandgirard, Yushan Wang et Laurent Colombet - Feedback sur SKA x WP3

Dirigé par Damien Gratadour, Thomas Moreau et Bruno Raffin - Retour d’information sur d’autres applications (Coddex, Dyablo…) x WP1

Dirigé par Laurent Colombet, Francieli Boito et François Tessier

- Retour d’expérience sur Gysela x WP1

Vendredi 7 novembre 2025

-

Comment aborder la modularité dans la conception des bibliothèques au sein d’Exa-DoST ?

par Julien Bigot - Séances en petits groupes :

- Feedback sur Gysela x WP3

Dirigé par Virginie Grandgirard, Thomas Moreau et Bruno Raffin - Retour d’information sur SKA x WP1

Dirigé par Damien Gratadour, Francieli Boito et François Tessier - Feeback sur d’autres applications (Coddex, Dyablo…) x WP2

Dirigé par Laurent Colombet et Yushan Wang

- Feedback sur Gysela x WP3

- Résumé des sessions en petits groupes avec tous les lots de travail :

Participantes et participants

- Mahamat Abdraman, Inria

- Jean-Thomas Acquaviva, DDN

- Gabriel Antoniu, Inria

- Julian AURIAC, CEA

- Rosa Maria Badia, BSC

- Alexis Bandet, Inria

- Iheb Becher, CNRS

- Mansour Benbakoura, Inria

- Andres Bermeo Marinelli, Inria

- Julien Bigot, CEA

- Jérôme Bobin, CEA

- François Bodin, Irisa

- Francieli Boito, Université de Bordeaux

- Robin Boezennec, Inria

- Etienne Bonnassieux, Université de Bordeaux

- Eric Boyer, Genci

- Valérie Brenner, CEA

- Silvina Caino-Lores, Inria

- Franck Cappello, Laboratoire national d’Argonne, en ligne

- Pierre Cesar, Inria

- Jérôme Charousset, CEA

- Mathieu Cloirec, CINES

- Arnaud Collioud, Université de Bordeaux

- Laurent Colombet, CEA

- Marwane Dalal, Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux

- Ariel De Vora, CEA

- Xavier Delaruelle, CEA

- Arnaud Durocher, CEA

- Sofya Dymchenko, Inria

- Hugo Gaquere, Observatoire de Paris

- Virginie Grandgirard, CEA

- Damien Gratadour, Université Paris Cité

- Amina Guermouche, Inria

- Gabriel Hautreux, CINES, en ligne

- Hadrien Hendrikx, Inria

- Arthur Jaquard, Inria

- Théo Jolivel, Inria

- Sylvain Joube, CEA

- Ivan LUCAS, CEA

- Jakob Luettgau, Inria

- Martial Mancip, CEA

- Benoit Martin, CEA

- François Mazen, Kitware

- Yann Meurdesoif, CEA

- Shan Mignot, CNRS

- Thomas Moreau, Inria

- Jacques Morice, CEA

- Étienne Ndamlabin, Inria

- Guillaume Pallez, Inria

- Lucas Pernollet, CEA

- Abhishek Purandare, Inria

- Bruno Raffin, Inria

- Olivier Richard, Université Grenoble Alpes

- Kento Sato, Riken

- Hugo Strappazzon, Inria

- Frédéric Suter, Laboratoire national d’Oak Ridge, en ligne

- François Tessier, Inria

- Samuel Thibault, Université de Bordeaux

- Luan Teylo, Inria

- Alix Tremodeux, ENS Lyon

- Méline Trochon, Inria

- Hippolyte Verninas, Inria

- Sunrise Wang, CNRS

- Yushan Wang, CEA

- Jad Yehya, Inria

©Martial Mancip / PEPR NumPEx

Exa-DI : la première mini-application résultant du co-développement est désormais disponible !

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-MA.

Suite aux assemblées générales d’Exa-DI, des groupes de travail ont été constitués pour produire des applications sur quatre thèmes majeurs. La première mini-application sur la discrétisation de haute précision est maintenant disponible.

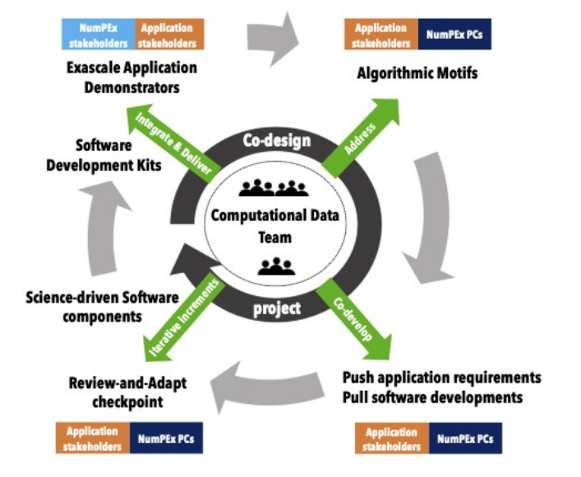

À la suite des ateliers Exa-DI, quatre groupes de travail (GT) ont été constitués, rassemblant tous les acteurs du co-design et co-développement : l’équipe Computational and Data Science (CDT) d’Exa-DI, les membres des différents projets NumPEx ciblés, et les équipes démonstratrices d’applications. Ces groupes portent sur la discrétisation efficace, les maillages non structurés, l’AMR structuré par blocs et l’IA appliquée aux problèmes inverses linéaires à l’exascale, et avancent désormais activement.

Grâce à ces GTs, les premières mini-applications partagées, représentatives des défis techniques des applications exascale, sont en cours de développement. Elles intègrent des composants logiciels à forte valeur ajoutée (bibliothèques, frameworks, outils) fournis par d’autres équipes NumPEx. Dans ce contexte, la première mini-application sur la discrétisation haute précision est désormais disponible, et d’autres suivront bientôt.

Un hub de documentation, mis en place début 2025, centralise progressivement tutoriels et documents techniques d’intérêt général pour NumPEx Exa-DI. On y trouve notamment : catalogue de logiciels NumPEx, webinaires et formations, documentation sur le co-design et le packaging CDT, et bien plus encore.

© PEPR NumPEx

Exa-DI : Faciliter le déploiement d'applications HPC avec les Package Managers

Exa-DI est fier de présenter sa série de formations destinées aux utilisateurs de package managers, conçues pour optimiser leur expérience d’utilisation.

Le déploiement et le portage d’applications sur des supercalculateurs reste une tâche complexe et fastidieuse. NumPEx encourage les utilisateurs à utiliser des gestionnaires de paquets, permettant un contrôle précis et direct de leur pile logicielle, avec un accent particulier sur Guix et Spack.

Une série de cours de formation et d’événements de soutien a été organisée pour aider les utilisateurs :

– Tutoriel : Introduction à Guix – Octobre 2025

– Tutoriel @ Compass25 : Guix-deploy – Juin 2025

– Coding session : Publication de paquets sur Guix-Science – Mai 2025

– Tutoriel : Spack pour les débutants (en ligne) – Avril 2025

– Tutoriel : Utiliser Guix et Spack pour déployer des applications sur des supercalculateurs – Février 2025

Le passage à de nouvelles méthodes de déploiement prend du temps. NumPEx soutient les utilisateurs en proposant des formations, une assistance, un packaging logiciel, des améliorations d’outils et des partenariats avec des centres de calcul pour optimiser l’expérience de l’utilisateur.

Pour plus d’informations : https://numpex-pc5.gitlabpages.inria.fr/tutorials/webinar/index.html

Crédit photo : Mohammad Rahmani / Unsplash

Exa-DI : la co-conception et le co-développement dans NumPEx progressent

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-DI.

La mise en œuvre du processus de co-conception et co-développement au sein de NumPEx est un des objectifs d’Exa-DI, pour la production de logiciel augmenté et productif. Pour cela, Exa-DI a organisé trois groupes de travail ouvert à tous les membres de NumPEx.

Le projet Exa-DI est chargé de mettre en œuvre le processus de co-conception et de co-développement au sein de NumPEx, dans le but de produire des logiciels exascales augmentés et productifs, orientés vers la science. Dans ce contexte, Exa-DI a déjà organisé trois ateliers: un sur la discrétisation efficace pour les EDP exascales, un autre sur l’AMR structuré par blocs à l’échelle exascale et un troisième sur l’intelligence artificielle pour le HPC exascale. Ces ateliers de deux jours en personne ont rassemblé des membres d’Exa-DI, des membres d’autres projets NumPEx, des équipes présentant des applications issues de divers secteurs de la recherche et de l’industrie, ainsi que des experts.

Les discussions ont porté sur les points suivants

-

- Défis liés au processus de co-conception et de co-développement

- Questions clés

- Les questions les plus urgentes pour le développement collectif et le renforcement des liens entre NumPEx et les applications

- Initiatives visant à promouvoir la durabilité des logiciels exascales et la portabilité des performances.

Un résultat très intéressant et stimulant a été la création de groupes de travail axés sur un ensemble de mini-applications partagées et bien spécifiées représentant les modèles transversaux de calcul et de communication identifiés. Plusieurs équipes d’application ont exprimé leur intérêt à participer à ces groupes. À ce jour, quatre groupes de travail sont activement engagés dans la co-conception et le co-développement de mini-applications, en vue d’intégrer et d’évaluer les ensembles logiques de composants logiciels développés dans les projets NumPEx.

Stratégie pour l’interopérabilité des infrastructures numériques scientifiques

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-AtoW.

L’évolution des volumes de données et des capacités de calcul est en train de remodeler le paysage numérique scientifique. Pour exploiter pleinement ce potentiel, NumPEx et ses partenaires développent une stratégie d’interopérabilité ouverte reliant les principaux instruments, centres de données et infrastructures de calcul.

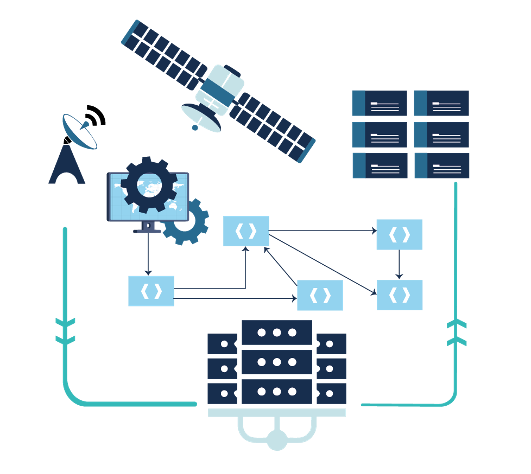

Porté par la production des données issues des grands instruments (télescopes, satellites, etc.) et de l’intelligence artificielle, le paysage numérique scientifique connaît une transformation profonde, alimentée par l’évolution rapide des capacités de calcul, de stockage et de communication. Le potentiel scientifique de cette révolution, intrinsèquement multidisciplinaire, repose sur la mise en œuvre de chaînes hybrides de calcul et de traitement, intégrant de manière croissante les infrastructures HPC, les centres de données et les grands instruments.

Anticipant l’arrivée de la machine Exascale Alice Recoque, les partenaires et collaborations de NumPEx (SKA-France, MesoCloud, PEPR Numpex, Data Terra, Climeri, TGCC, Idris, Genci) ont décidé de coordonner leurs efforts afin de proposer des solutions d’interopérabilité, permettant le déploiement de chaînes de traitement exploitant pleinement l’ensemble des infrastructures de recherche.

Les travaux ont pour objectif de définir une stratégie ouverte de mise en œuvre de solutions d’interopérabilité, en lien avec les grands instruments scientifiques, afin de faciliter l’analyse des données et de renforcer la reproductibilité des résultats.

Figure: Overview of Impact-HPC.

© PEPR NumPEx

Impacts-HPC : une bibliothèque Python pour mesurer et comprendre l'empreinte environnementale du calcul scientifique

Vous trouverez toutes les informations sur Exa-AToW ici.

L’empreinte environnementale du calcul scientifique va bien au-delà de la consommation d’électricité. Impacts-HPC présente un cadre complet pour évaluer les impacts du HPC sur l’ensemble de son cycle de vie, de la fabrication des équipements à la consommation d’énergie, au moyen d’indicateurs environnementaux clés.

L’empreinte environnementale des calculs scientifiques est souvent réduite à la consommation électrique pendant l’exécution. Or, cela ne reflète qu’une partie du problème. Impacts-HPC vise à dépasser cette vision limitée en intégrant aussi l’impact de la fabrication des équipements et en élargissant le spectre des indicateurs considérés.

Cet outil permet également de tracer les étapes d’un workflow de calcul et de documenter les sources utilisées, renforçant ainsi la transparence et la reproductibilité. Dans un contexte où la crise environnementale nous oblige à considérer simultanément climat, ressources et autres frontières planétaires, disposer de tels outils devient indispensable.

La librairie Impacts-HPC couvre plusieurs étapes du cycle de vie : fabrication et usage des équipements. Elle fournit aux utilisateurs trois indicateurs essentiels :

- Énergie primaire (MJ) : plus pertinent que la seule électricité, car il inclut les pertes de conversion tout au long de la chaîne énergétique.

- Impact climatique (gCO₂eq) : calculé par l’agrégation et la conversion des différents gaz à effet de serre en équivalents CO₂.

- Déplétion des ressources (g Sb eq) : reflétant l’utilisation de ressources non renouvelables, en particulier les minerais métalliques et non métalliques.

C’est la première fois qu’un tel outil est proposé pour un usage direct par les communautés du calcul scientifique, avec une approche intégrée et documentée.

Cette librairie ouvre la voie à une évaluation plus fine des impacts environnementaux liés au calcul scientifique. Les prochaines étapes incluent son intégration dans des environnements de type jumeau numérique, l’ajout de données en temps réel (mix énergétique, stockage, transferts), ainsi que des tests sur un centre HPC de référence (IDRIS). De nouveaux indicateurs, tels que la consommation d’eau, pourront venir compléter l’outil pour en faire une brique incontournable de l’évaluation environnementale du calcul haute performance.

Figure: Overview of Impact-HPC.

© PEPR NumPEx

Stockage de volumes massifs de données : mieux comprendre pour mieux concevoir et optimiser

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-DoST.

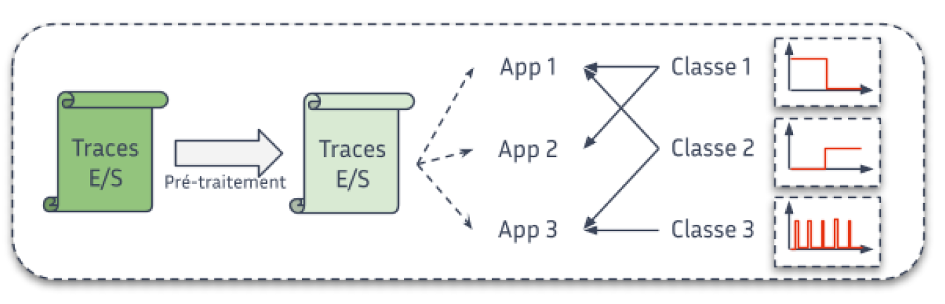

Il est essentiel de comprendre comment les applications scientifiques lisent et écrivent les données pour concevoir des systèmes de stockage qui répondent réellement aux besoins du calcul intensif. La caractérisation fine des E/S permet d’orienter les stratégies d’optimisation et l’architecture des futures infrastructures de stockage.

Les données sont au cœur des applications scientifiques, qu’il s’agisse des données en entrées ou des résultats de traitements. Depuis plusieurs années, leur gestion (lecture et écriture, aussi appelées E/S) est un frein au passage à très large échelle de ces applications. Afin de concevoir des systèmes de stockage plus performants capables d’absorber et d’optimiser ces E/S, il est indispensable de comprendre comment les applications lisent et écrivent ces données.

Grâce aux différents outils et méthodes que nous avons développés, nous sommes capables de produire une caractérisation fine du comportement E/S des applications scientifiques. Par exemple, à partir des données d’exécution de supercalculateurs, nous pouvons montrer que moins d’un quart des applications effectuent des accès réguliers (périodiques) ou encore que les accès concurrents sur le système de stockage principal sont moins courants qu’attendus.

Ce type de résultat est déterminant à plusieurs titres. Il permet par exemple de proposer des méthodes d’optimisation des E/S qui répondent à des comportements clairement identifiés des applications. Une telle caractérisation est aussi un élément concret pour influencer les choix de conceptions de futurs systèmes de stockage, toujours dans le but de répondre aux besoins des applications scientifiques.

Figure : Étape de la classification des données.

PEPR NumPEx

Une nouvelle génération de bibliothèques d'algèbre linéaire pour les superordinateurs modernes

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-SofT.

Les bibliothèques d’algèbre linéaire sont au cœur du calcul scientifique et de l’intelligence artificielle. En repensant leur exécution sur les architectures hybrides CPU/GPU, de nouvelles approches à base de tâches dynamiques permettent d’en améliorer significativement les performances et la portabilité.

Les bibliothèques de résolution ou de manipulation de systèmes linéaires sont utilisées dans de nombreux domaines de la simulation numérique (aéronautique, énergie, matériaux) et de l’intelligence artificielle (training). Nous cherchons à rendre ces bibliothèques les plus rapides possibles sur les supercalculateurs combinant processeurs traditionnels et accélérateurs graphiques (GPU). Nous utilisons pour cela des modèles d’exécution à base de tâches asynchrones qui maximisent l’occupation des unités de calcul.

C’est un domaine de recherche actif où la plupart des approches existantes se heurtent toutefois au difficile problème de découpage du travail « à la bonne granularité » pour des unités de calcul qui sont hétérogènes.

Durant les derniers mois nous avons mis au point plusieurs extensions d’un modèle de programmation parallèle à base de tâches dit STF (Sequential Task Flow) qui permet d’implémenter de manière beaucoup plus élégante, concise et portable des algorithmes complexes. En combinant ce modèle avec des techniques de découpage dynamique et récursif du travail, on accroît significativement les performances sur des supercalculateurs équipés d’accélérateurs tels que des GPU, notamment grâce à la capacité d’adapter dynamiquement la granularité des calculs en fonction de l’occupation des unités de calcul. A titre d’exemple, grâce à cette approche nous avons obtenu une accélération de 2x par rapport à d’autres bibliothèques de l’état de l’art (MAGMA, Parsec) sur un calculateur hybride CPU/GPU.

Les opérations d’algèbre linéaire sont souvent les étapes les plus coûteuses dans de nombreuses applications de calcul scientifique, analyse de données et apprentissage profond. Par conséquent, toute amélioration de performances dans les bibliothèques d’algèbre linéaire peut potentiellement avoir un impact significatif pour de nombreux utilisateurs de ressource de calcul à haute performance.

Les extensions proposées du modèle STF sont génériques et peuvent également bénéficier à nombreux codes de calcul au-delà du périmètre de l’algèbre linéaire.

Dans la prochaine période, nous souhaitons étudier l’application de cette approche aux algorithmes d’algèbre linéaire pour matrices creuses ainsi qu’aux algorithmes d’algèbre multi-linéaire (calculs tensoriels).

Adapter la granularité permet de confier aux CPUs des tâches plus petites qui ne les occuperont pas trop longtemps, ce qui évite de faire attendre le reste de la machine, tout en continuant à confier aux GPUs de grandes tâches pour qu’ils restent efficaces.

Figure : Adapter la granulométrie permet de confier aux CPUs des tâches plus petites qui ne les occuperont pas trop longtemps, ce qui évite de faire attendre le reste de la machine, tout en continuant à confier aux GPUs de grandes tâches pour qu’ils restent efficaces.

© PEPR NumPEx

Du dépôt Git à l'exécution en masse : Exa-MA industrialise le déploiement d'applications HPC conformes à NumPEx

Find all the information about Exa-MA here.

En unifiant les flux de travail et en automatisant les étapes clés du cycle de vie des logiciels HPC, le cadre Exa-MA contribue à un déploiement plus fiable, portable et efficace des applications sur les systèmes nationaux et EuroHPC.

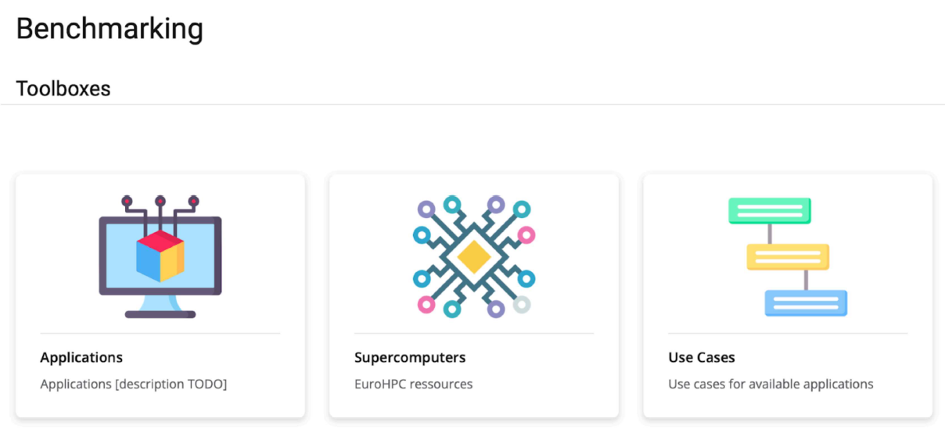

Les applications HPC nécessitent reproductibilité, portabilité et tests à grande échelle, mais le passage du code à l’ordinateur reste long et hétérogène selon les sites. L’objectif est d’unifier le cadre applicatif Exa-MA et d’automatiser les constructions, les tests et les déploiements conformément aux directives NumPEx.

Un cadre d’application Exa-MA a été mis en place, intégrant la gestion des modèles, des métadonnées et des procédures de vérification et de validation (V&V). Parallèlement, une chaîne complète de CI/CD HPC a été déployée, combinant Spack, Apptainer/Singularity et la soumission automatisée via ReFrame/SLURM orchestrée par GitHub Actions. Cette infrastructure fonctionne de manière transparente sur les ordinateurs nationaux français et les plateformes EuroHPC, avec une automatisation de bout en bout des étapes critiques.

Dans les premiers cas d’utilisation, le délai entre la validation du code et l’exécution à grande échelle a été réduit de plusieurs jours à moins de 24 heures, sans aucune intervention manuelle sur le site. Les performances sont désormais contrôlées par des tests de non-régression (évolutivité élevée/faible) et seront bientôt améliorées par des artefacts de profilage.

L’approche déployée révolutionne l’intégration des applications Exa-MA, accélère l’onboarding et assure une qualité contrôlée grâce à des tests automatisés et une traçabilité complète.

La prochaine phase du projet consiste à mettre en ligne les applications Exa-MA et à déployer un tableau de bord des performances.

Figure : Analyse comparative des pages d’un site web avec des vues par application, par machine et par cas d’utilisation.

PEPR NumPEx