La première assemblée générale de YoungPEx

L’assemblée générale de YoungPEx 2025 s’est déroulée du mercredi 12 au vendredi 14 novembre 2025 dans les locaux de l’ENSEEIHT à Toulouse. Cet événement a été l’occasion de discuter de ses objectifs, avec un accent particulier sur les actions futures concernant l’impact environnemental du HPC et l’égalité sociale et de genre.

- Un atelier sur l’impact environnemental du HPC

animé par Georges Da Costa, professeur à l’Université de Toulouse et membre d’Exa-SoFt - Une assemblée générale pour discuter des actions à venir du comité YoungPEx et du renouvellement des membres organisateurs.

- Un atelier sur le thème des inégalités sociales et de genre

Mercredi 12 novembre 2025

Cette première journée d’atelier a été animée par Georges Da Costa, professeur à l’Université de Toulouse et membre d’Exa-SoFt.

- L’informatique durable ?

- Avenir du calcul haute performance : prochaines étapes pour le calcul haute performance ?

- Introduction à la grille 5000

Jeudi 13 novembre 2025

Cette deuxième journée a été l’occasion d’approfondir les thèmes de la première journée.

Vendredi 14 novembre 2025

Le dernier jour, le thème principal était l’équité et l’égalité dans les sciences. Deux sessions différentes ont été organisées : le Monopoly des inégalités, un jeu inspiré du célèbre Monopoly, destiné à mettre en évidence le fait que tout le monde n’a pas les mêmes chances de réussir, et une table ronde.

Ces sessions ont permis de faire le point sur la question de l’égalité et de l’égalité, et de formuler des recommandations et des signes d’alerte pour identifier ou prévenir de nouvelles inégalités au sein de la communauté NumPEx.

Comité d'organisation

- Thomas Saigre, postdoctorant Inria à l’IRMA et membre d’Exa-MA

- Karmijn Hoogveld, doctorant CNRS à l’IRIT et membre d’Exa-SofT

- Méline Trochon, doctorante Inria au LaBRI et à Exa-DoST

- Mathis Certenais, doctorant de l’Université de Rennes à l’Irisa et membre d’Exa-AtoW

- Romain Garbage, ingénieur Inria et membre d’Exa-DI

PEPR NumPEx

Exa-DI : la première mini-application résultant du co-développement est désormais disponible !

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-MA.

Suite aux assemblées générales d’Exa-DI, des groupes de travail ont été constitués pour produire des applications sur quatre thèmes majeurs. La première mini-application sur la discrétisation de haute précision est maintenant disponible.

À la suite des ateliers Exa-DI, quatre groupes de travail (GT) ont été constitués, rassemblant tous les acteurs du co-design et co-développement : l’équipe Computational and Data Science (CDT) d’Exa-DI, les membres des différents projets NumPEx ciblés, et les équipes démonstratrices d’applications. Ces groupes portent sur la discrétisation efficace, les maillages non structurés, l’AMR structuré par blocs et l’IA appliquée aux problèmes inverses linéaires à l’exascale, et avancent désormais activement.

Grâce à ces GTs, les premières mini-applications partagées, représentatives des défis techniques des applications exascale, sont en cours de développement. Elles intègrent des composants logiciels à forte valeur ajoutée (bibliothèques, frameworks, outils) fournis par d’autres équipes NumPEx. Dans ce contexte, la première mini-application sur la discrétisation haute précision est désormais disponible, et d’autres suivront bientôt.

Un hub de documentation, mis en place début 2025, centralise progressivement tutoriels et documents techniques d’intérêt général pour NumPEx Exa-DI. On y trouve notamment : catalogue de logiciels NumPEx, webinaires et formations, documentation sur le co-design et le packaging CDT, et bien plus encore.

© PEPR NumPEx

Exa-DI : Faciliter le déploiement d'applications HPC avec les Package Managers

Exa-DI est fier de présenter sa série de formations destinées aux utilisateurs de package managers, conçues pour optimiser leur expérience d’utilisation.

Le déploiement et le portage d’applications sur des supercalculateurs reste une tâche complexe et fastidieuse. NumPEx encourage les utilisateurs à utiliser des gestionnaires de paquets, permettant un contrôle précis et direct de leur pile logicielle, avec un accent particulier sur Guix et Spack.

Une série de cours de formation et d’événements de soutien a été organisée pour aider les utilisateurs :

– Tutoriel : Introduction à Guix – Octobre 2025

– Tutoriel @ Compass25 : Guix-deploy – Juin 2025

– Coding session : Publication de paquets sur Guix-Science – Mai 2025

– Tutoriel : Spack pour les débutants (en ligne) – Avril 2025

– Tutoriel : Utiliser Guix et Spack pour déployer des applications sur des supercalculateurs – Février 2025

Le passage à de nouvelles méthodes de déploiement prend du temps. NumPEx soutient les utilisateurs en proposant des formations, une assistance, un packaging logiciel, des améliorations d’outils et des partenariats avec des centres de calcul pour optimiser l’expérience de l’utilisateur.

Pour plus d’informations : https://numpex-pc5.gitlabpages.inria.fr/tutorials/webinar/index.html

Crédit photo : Mohammad Rahmani / Unsplash

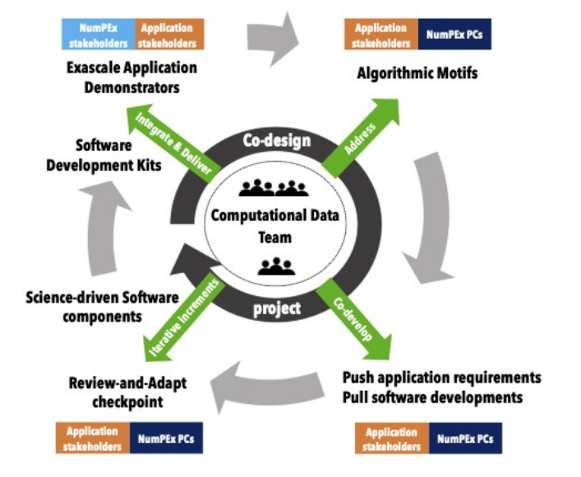

Exa-DI : la co-conception et le co-développement dans NumPEx progressent

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-DI.

La mise en œuvre du processus de co-conception et co-développement au sein de NumPEx est un des objectifs d’Exa-DI, pour la production de logiciel augmenté et productif. Pour cela, Exa-DI a organisé trois groupes de travail ouvert à tous les membres de NumPEx.

Le projet Exa-DI est chargé de mettre en œuvre le processus de co-conception et de co-développement au sein de NumPEx, dans le but de produire des logiciels exascales augmentés et productifs, orientés vers la science. Dans ce contexte, Exa-DI a déjà organisé trois ateliers: un sur la discrétisation efficace pour les EDP exascales, un autre sur l’AMR structuré par blocs à l’échelle exascale et un troisième sur l’intelligence artificielle pour le HPC exascale. Ces ateliers de deux jours en personne ont rassemblé des membres d’Exa-DI, des membres d’autres projets NumPEx, des équipes présentant des applications issues de divers secteurs de la recherche et de l’industrie, ainsi que des experts.

Les discussions ont porté sur les points suivants

-

- Défis liés au processus de co-conception et de co-développement

- Questions clés

- Les questions les plus urgentes pour le développement collectif et le renforcement des liens entre NumPEx et les applications

- Initiatives visant à promouvoir la durabilité des logiciels exascales et la portabilité des performances.

Un résultat très intéressant et stimulant a été la création de groupes de travail axés sur un ensemble de mini-applications partagées et bien spécifiées représentant les modèles transversaux de calcul et de communication identifiés. Plusieurs équipes d’application ont exprimé leur intérêt à participer à ces groupes. À ce jour, quatre groupes de travail sont activement engagés dans la co-conception et le co-développement de mini-applications, en vue d’intégrer et d’évaluer les ensembles logiques de composants logiciels développés dans les projets NumPEx.

Stratégie pour l’interopérabilité des infrastructures numériques scientifiques

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-AtoW.

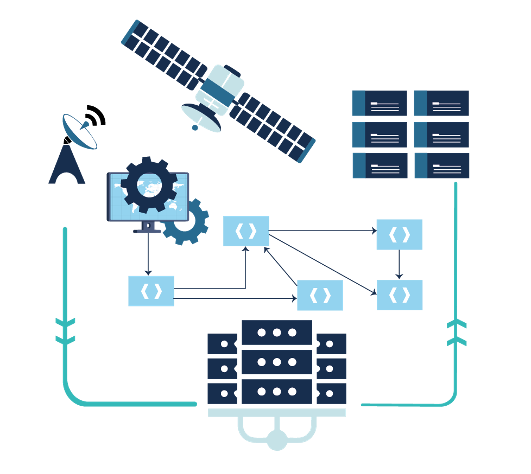

L’évolution des volumes de données et des capacités de calcul est en train de remodeler le paysage numérique scientifique. Pour exploiter pleinement ce potentiel, NumPEx et ses partenaires développent une stratégie d’interopérabilité ouverte reliant les principaux instruments, centres de données et infrastructures de calcul.

Porté par la production des données issues des grands instruments (télescopes, satellites, etc.) et de l’intelligence artificielle, le paysage numérique scientifique connaît une transformation profonde, alimentée par l’évolution rapide des capacités de calcul, de stockage et de communication. Le potentiel scientifique de cette révolution, intrinsèquement multidisciplinaire, repose sur la mise en œuvre de chaînes hybrides de calcul et de traitement, intégrant de manière croissante les infrastructures HPC, les centres de données et les grands instruments.

Anticipant l’arrivée de la machine Exascale Alice Recoque, les partenaires et collaborations de NumPEx (SKA-France, MesoCloud, PEPR Numpex, Data Terra, Climeri, TGCC, Idris, Genci) ont décidé de coordonner leurs efforts afin de proposer des solutions d’interopérabilité, permettant le déploiement de chaînes de traitement exploitant pleinement l’ensemble des infrastructures de recherche.

Les travaux ont pour objectif de définir une stratégie ouverte de mise en œuvre de solutions d’interopérabilité, en lien avec les grands instruments scientifiques, afin de faciliter l’analyse des données et de renforcer la reproductibilité des résultats.

Figure: Overview of Impact-HPC.

© PEPR NumPEx

Impacts-HPC : une bibliothèque Python pour mesurer et comprendre l'empreinte environnementale du calcul scientifique

Vous trouverez toutes les informations sur Exa-AToW ici.

L’empreinte environnementale du calcul scientifique va bien au-delà de la consommation d’électricité. Impacts-HPC présente un cadre complet pour évaluer les impacts du HPC sur l’ensemble de son cycle de vie, de la fabrication des équipements à la consommation d’énergie, au moyen d’indicateurs environnementaux clés.

L’empreinte environnementale des calculs scientifiques est souvent réduite à la consommation électrique pendant l’exécution. Or, cela ne reflète qu’une partie du problème. Impacts-HPC vise à dépasser cette vision limitée en intégrant aussi l’impact de la fabrication des équipements et en élargissant le spectre des indicateurs considérés.

Cet outil permet également de tracer les étapes d’un workflow de calcul et de documenter les sources utilisées, renforçant ainsi la transparence et la reproductibilité. Dans un contexte où la crise environnementale nous oblige à considérer simultanément climat, ressources et autres frontières planétaires, disposer de tels outils devient indispensable.

La librairie Impacts-HPC couvre plusieurs étapes du cycle de vie : fabrication et usage des équipements. Elle fournit aux utilisateurs trois indicateurs essentiels :

- Énergie primaire (MJ) : plus pertinent que la seule électricité, car il inclut les pertes de conversion tout au long de la chaîne énergétique.

- Impact climatique (gCO₂eq) : calculé par l’agrégation et la conversion des différents gaz à effet de serre en équivalents CO₂.

- Déplétion des ressources (g Sb eq) : reflétant l’utilisation de ressources non renouvelables, en particulier les minerais métalliques et non métalliques.

C’est la première fois qu’un tel outil est proposé pour un usage direct par les communautés du calcul scientifique, avec une approche intégrée et documentée.

Cette librairie ouvre la voie à une évaluation plus fine des impacts environnementaux liés au calcul scientifique. Les prochaines étapes incluent son intégration dans des environnements de type jumeau numérique, l’ajout de données en temps réel (mix énergétique, stockage, transferts), ainsi que des tests sur un centre HPC de référence (IDRIS). De nouveaux indicateurs, tels que la consommation d’eau, pourront venir compléter l’outil pour en faire une brique incontournable de l’évaluation environnementale du calcul haute performance.

Figure: Overview of Impact-HPC.

© PEPR NumPEx

Stockage de volumes massifs de données : mieux comprendre pour mieux concevoir et optimiser

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-DoST.

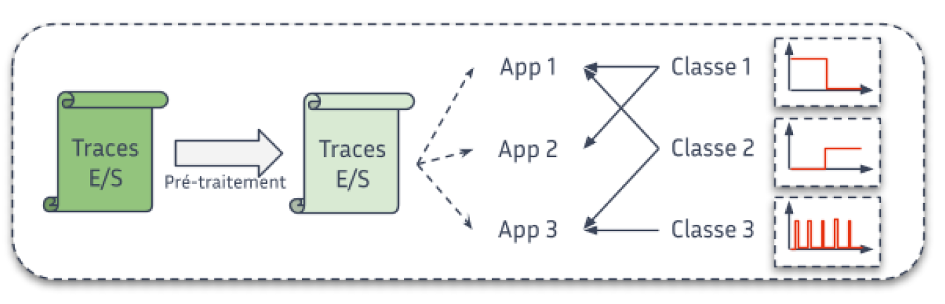

Il est essentiel de comprendre comment les applications scientifiques lisent et écrivent les données pour concevoir des systèmes de stockage qui répondent réellement aux besoins du calcul intensif. La caractérisation fine des E/S permet d’orienter les stratégies d’optimisation et l’architecture des futures infrastructures de stockage.

Les données sont au cœur des applications scientifiques, qu’il s’agisse des données en entrées ou des résultats de traitements. Depuis plusieurs années, leur gestion (lecture et écriture, aussi appelées E/S) est un frein au passage à très large échelle de ces applications. Afin de concevoir des systèmes de stockage plus performants capables d’absorber et d’optimiser ces E/S, il est indispensable de comprendre comment les applications lisent et écrivent ces données.

Grâce aux différents outils et méthodes que nous avons développés, nous sommes capables de produire une caractérisation fine du comportement E/S des applications scientifiques. Par exemple, à partir des données d’exécution de supercalculateurs, nous pouvons montrer que moins d’un quart des applications effectuent des accès réguliers (périodiques) ou encore que les accès concurrents sur le système de stockage principal sont moins courants qu’attendus.

Ce type de résultat est déterminant à plusieurs titres. Il permet par exemple de proposer des méthodes d’optimisation des E/S qui répondent à des comportements clairement identifiés des applications. Une telle caractérisation est aussi un élément concret pour influencer les choix de conceptions de futurs systèmes de stockage, toujours dans le but de répondre aux besoins des applications scientifiques.

Figure : Étape de la classification des données.

PEPR NumPEx

Une nouvelle génération de bibliothèques d'algèbre linéaire pour les superordinateurs modernes

Vous trouverez ici toutes les informations sur Exa-SofT.

Les bibliothèques d’algèbre linéaire sont au cœur du calcul scientifique et de l’intelligence artificielle. En repensant leur exécution sur les architectures hybrides CPU/GPU, de nouvelles approches à base de tâches dynamiques permettent d’en améliorer significativement les performances et la portabilité.

Les bibliothèques de résolution ou de manipulation de systèmes linéaires sont utilisées dans de nombreux domaines de la simulation numérique (aéronautique, énergie, matériaux) et de l’intelligence artificielle (training). Nous cherchons à rendre ces bibliothèques les plus rapides possibles sur les supercalculateurs combinant processeurs traditionnels et accélérateurs graphiques (GPU). Nous utilisons pour cela des modèles d’exécution à base de tâches asynchrones qui maximisent l’occupation des unités de calcul.

C’est un domaine de recherche actif où la plupart des approches existantes se heurtent toutefois au difficile problème de découpage du travail « à la bonne granularité » pour des unités de calcul qui sont hétérogènes.

Durant les derniers mois nous avons mis au point plusieurs extensions d’un modèle de programmation parallèle à base de tâches dit STF (Sequential Task Flow) qui permet d’implémenter de manière beaucoup plus élégante, concise et portable des algorithmes complexes. En combinant ce modèle avec des techniques de découpage dynamique et récursif du travail, on accroît significativement les performances sur des supercalculateurs équipés d’accélérateurs tels que des GPU, notamment grâce à la capacité d’adapter dynamiquement la granularité des calculs en fonction de l’occupation des unités de calcul. A titre d’exemple, grâce à cette approche nous avons obtenu une accélération de 2x par rapport à d’autres bibliothèques de l’état de l’art (MAGMA, Parsec) sur un calculateur hybride CPU/GPU.

Les opérations d’algèbre linéaire sont souvent les étapes les plus coûteuses dans de nombreuses applications de calcul scientifique, analyse de données et apprentissage profond. Par conséquent, toute amélioration de performances dans les bibliothèques d’algèbre linéaire peut potentiellement avoir un impact significatif pour de nombreux utilisateurs de ressource de calcul à haute performance.

Les extensions proposées du modèle STF sont génériques et peuvent également bénéficier à nombreux codes de calcul au-delà du périmètre de l’algèbre linéaire.

Dans la prochaine période, nous souhaitons étudier l’application de cette approche aux algorithmes d’algèbre linéaire pour matrices creuses ainsi qu’aux algorithmes d’algèbre multi-linéaire (calculs tensoriels).

Adapter la granularité permet de confier aux CPUs des tâches plus petites qui ne les occuperont pas trop longtemps, ce qui évite de faire attendre le reste de la machine, tout en continuant à confier aux GPUs de grandes tâches pour qu’ils restent efficaces.

Figure : Adapter la granulométrie permet de confier aux CPUs des tâches plus petites qui ne les occuperont pas trop longtemps, ce qui évite de faire attendre le reste de la machine, tout en continuant à confier aux GPUs de grandes tâches pour qu’ils restent efficaces.

© PEPR NumPEx

Du dépôt Git à l'exécution en masse : Exa-MA industrialise le déploiement d'applications HPC conformes à NumPEx

Find all the information about Exa-MA here.

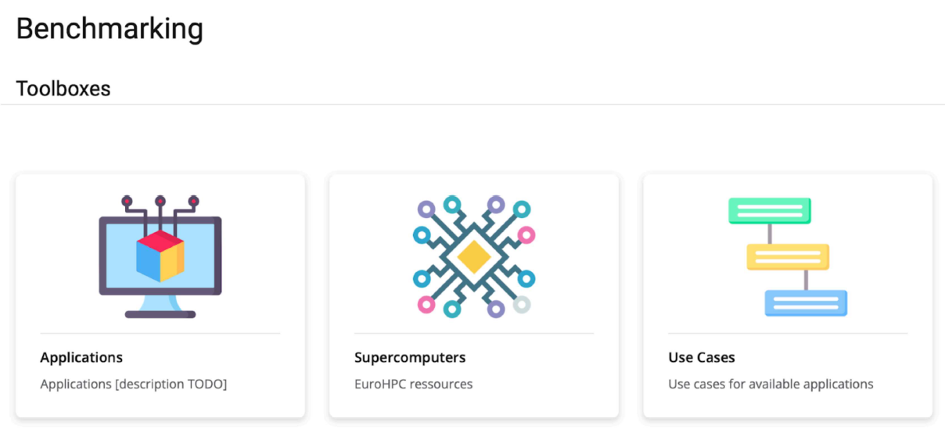

En unifiant les flux de travail et en automatisant les étapes clés du cycle de vie des logiciels HPC, le cadre Exa-MA contribue à un déploiement plus fiable, portable et efficace des applications sur les systèmes nationaux et EuroHPC.

Les applications HPC nécessitent reproductibilité, portabilité et tests à grande échelle, mais le passage du code à l’ordinateur reste long et hétérogène selon les sites. L’objectif est d’unifier le cadre applicatif Exa-MA et d’automatiser les constructions, les tests et les déploiements conformément aux directives NumPEx.

Un cadre d’application Exa-MA a été mis en place, intégrant la gestion des modèles, des métadonnées et des procédures de vérification et de validation (V&V). Parallèlement, une chaîne complète de CI/CD HPC a été déployée, combinant Spack, Apptainer/Singularity et la soumission automatisée via ReFrame/SLURM orchestrée par GitHub Actions. Cette infrastructure fonctionne de manière transparente sur les ordinateurs nationaux français et les plateformes EuroHPC, avec une automatisation de bout en bout des étapes critiques.

Dans les premiers cas d’utilisation, le délai entre la validation du code et l’exécution à grande échelle a été réduit de plusieurs jours à moins de 24 heures, sans aucune intervention manuelle sur le site. Les performances sont désormais contrôlées par des tests de non-régression (évolutivité élevée/faible) et seront bientôt améliorées par des artefacts de profilage.

L’approche déployée révolutionne l’intégration des applications Exa-MA, accélère l’onboarding et assure une qualité contrôlée grâce à des tests automatisés et une traçabilité complète.

La prochaine phase du projet consiste à mettre en ligne les applications Exa-MA et à déployer un tableau de bord des performances.

Figure : Analyse comparative des pages d’un site web avec des vues par application, par machine et par cas d’utilisation.

PEPR NumPEx

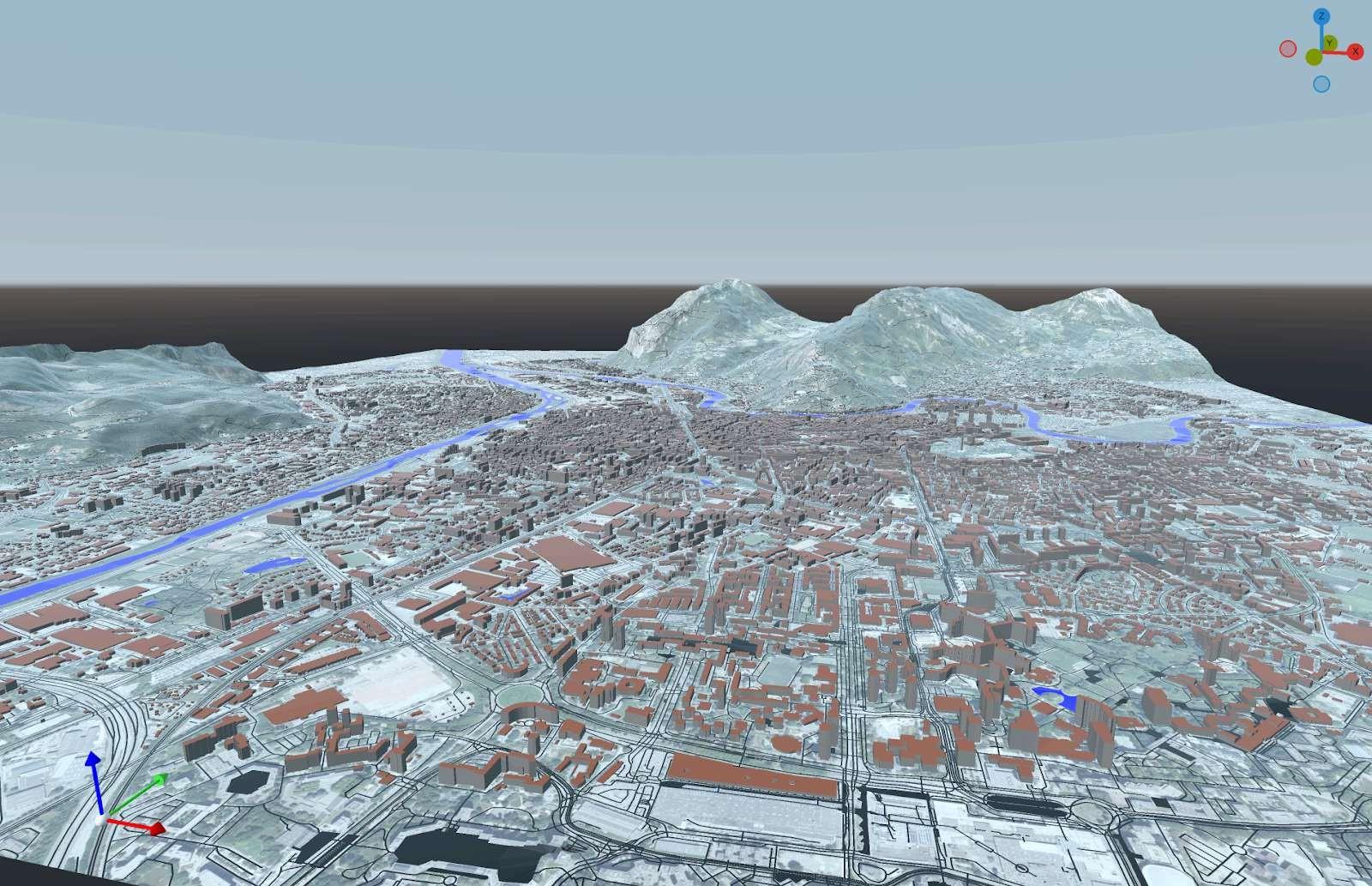

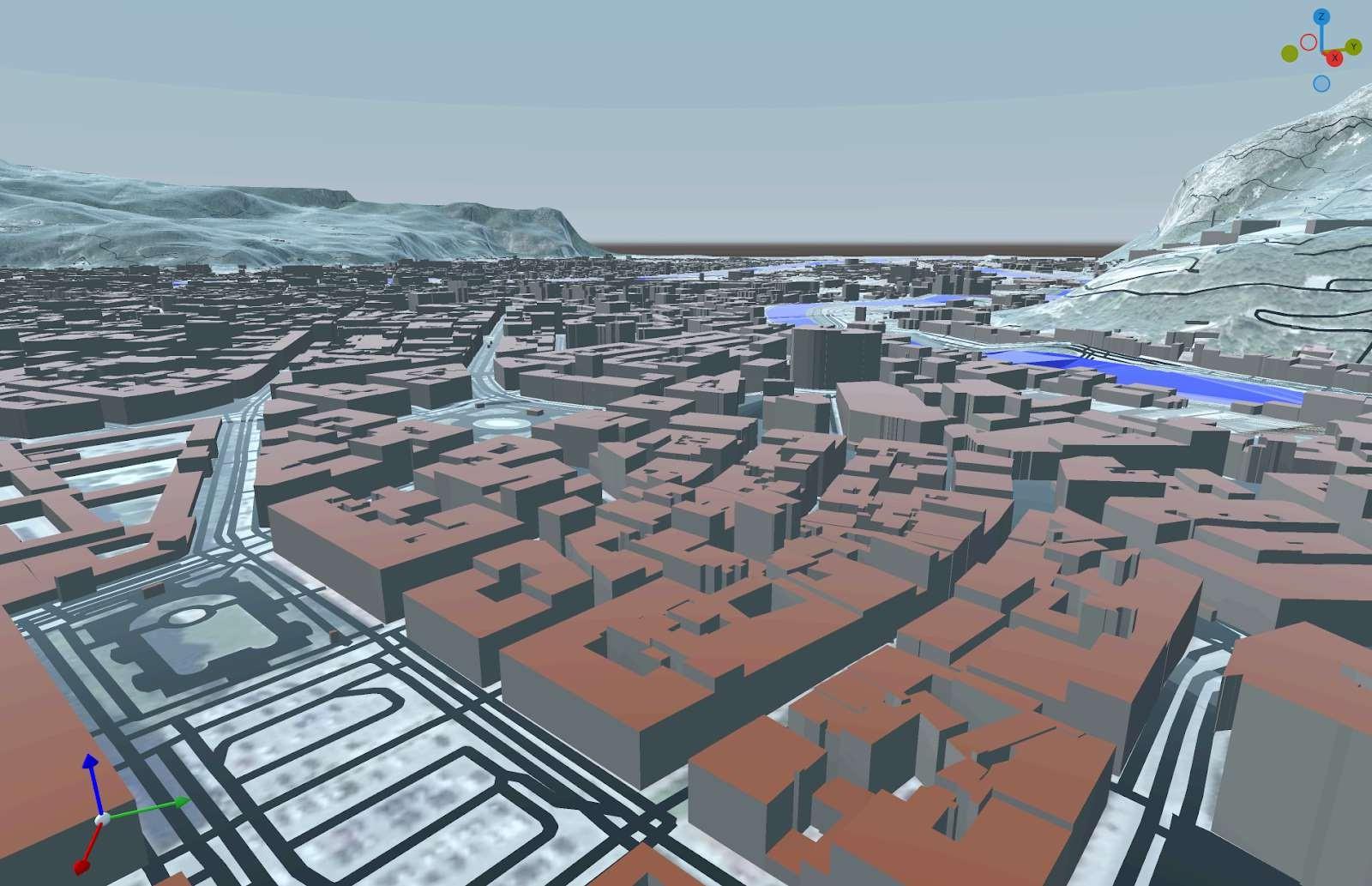

Des données urbaines aux maillages multicouches étanches, prêts pour la simulation énergétique à l'échelle de la ville

Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet Exa-MA. Retrouvez toutes les informations sur Exa-MA ici.

Comment modéliser une ville entière afin de mieux comprendre sa dynamique énergétique, ses flux d’air et sa dynamique thermique ? Les données urbaines (bâtiments, routes, terrain, végétation) sont abondantes mais souvent incohérentes ou incomplètes. Un nouveau pipeline de maillage SIG permet désormais de générer automatiquement des modèles urbains étanches et prêts à être simulés, ce qui permet des simulations réalistes de l’énergie et du microclimat à l’échelle urbaine.

La modélisation énergie/vent/chaleur urbaine requiert des géométries fermées et cohérentes, alors que les données (bâtiments, voirie, relief, hydro, végétation) sont hétérogènes et souvent non étanches. L’objectif est donc de reconstruire des maillages urbains watedight LoD-0/1, interopérables et enrichis d’attributs et modèles physiques.

Un pipeline SIG–maillage a été développé pour automatiser la génération de modèles urbains fermés. Il intègre l’ingestion des données via Mapbox, des opérations géométriques robustes à l’aide de Ktirio-Geom (basé sur CGAL), ainsi que des booléens multi-couches garantissant la fermeture topologique des scènes. Les zones urbaines de plusieurs kilomètres carrés sont ainsi converties en solides cohérents LoD-1/2 (bâtiments, routes, terrain, rivières, végétation). Le temps de préparation des modèles passe de plusieurs semaines à quelques minutes, avec un gain significatif en stabilité numérique. Les sorties sont interopérables avec le modèle Urban Building Model (Ktirio-UBM) et compatibles avec les solveurs énergétiques et CFD.

Ce développement permet un accès rapide à des cas urbains réalistes, exploitables pour les simulations énergétiques et microclimatiques, tout en favorisant la mutualisation des jeux de données au sein de l’écosystème du Centre of Excellence Hidalgo².

La prochaine étape consiste à publier des jeux de données de référence — modèles watertight et scripts associés — sur la plateforme CKAN (n.hidalgo2.eu). Ces travaux ouvrent la voie au couplage entre simulation CFD et énergétique, et à la création d’outils dédiés à l’étude et à la réduction des îlots de chaleur urbains.

Figures: Reconstruction de la ville de Grenoble sur un rayon de 5 km, incluant le réseau routier, les rivières et les étendues d’eau. La végétation n’a pas été intégrée afin de réduire la taille du maillage, qui compte ici environ 6 millions de triangles — un chiffre qui serait au moins doublé si la végétation était incluse.

© PEPR NumPEx